06. 以社區為核心的社會處方箋 / 陳錦煌

新港文教基金會自1987年啟動,發展至2019年成立素園,正式推行社會處方箋至今。大家共同出錢出力,抱持天生我材必有用的想法,讓所有人在園內找到自己的角色,成為非親屬關係的一家人。

04. 評論與談 / 吳牧青

近年社會變遷出現的世代沉積性以及COVID19帶來的影響,使身心靈議題在當代社會愈發重要。廣慈的社會處方箋相關項目,透過參與式藝術回應世代焦慮、社群連結、心靈療癒等當代課題。

05. 評論與談 / 沈伯丞

以兩個國外的案例,赫爾辛基美術館以及Public Art Lab,顯影本案的新穎與實驗性,以社區型美術館的觀點將公共藝術納入典藏概念,並對應歐洲公共藝術發展趨勢,強調人地連結、生態藝術與數位資產。

03. 評論與談 / 褚瑞基

社宅公共藝術仍在摸索階段,初期缺乏參考案例,經過前期調研、社區互動,強調關係建立與人類學觀察,各縣市在累積經驗後逐漸形成行動典範...未來可借鑑廣慈經驗,促進社宅與藝術、社福、行政體系的深度結合。

02. 評論與談 / 陳碧琳

廣慈社宅周邊為早期移居者的舊社區,公共藝術進駐面臨社區矛盾、短期居民難形成歸屬感、施工環境風險及行政機關更迭等挑戰;然開放的公共空間、社福機能與行政資源也帶來許多契機。過去30年來公共藝術的母法變遷,自空間美化轉向營造美學環境,而本案於空間、文化以及藝術上皆有高度的縫合性。

01.廣慈社宅公共藝術計畫—我們在家/吳慧貞

本計畫分為兩大項目:作品設置與藝術社會工程。作品設置包括九組永久性公共藝術,與十五件臨時性作品。藝術社會工程自2022年展開,試圖透過五項子計畫促進鄰里情感與認同,創造多元共生的城市新生活模式。

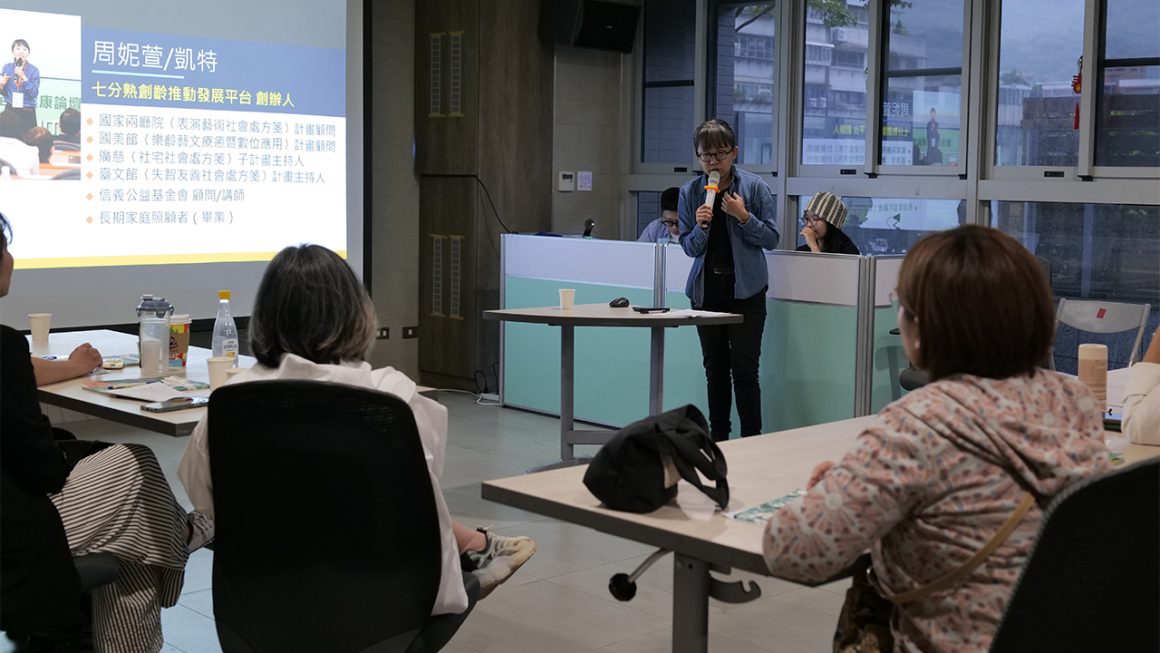

04. 街事美術館+星期一美術館/熊思婷

街事美術館與臺北各行政區合作,將典藏品帶到街頭巷尾,創造區域的美術館,提供參與者超越日常的經驗;星期一美術館則是邀請輕度及極輕度失智症長者及其照護者來美術館參觀散心。