新港文教基金會自1987年啟動,發展至2019年成立素園,正式推行社會處方箋至今。大家共同出錢出力,抱持天生我材必有用的想法,讓所有人在園內找到自己的角色,成為非親屬關係的一家人。

—-

新港與廣慈的地區差異

新港鄉下社區是一個比較平面的、左鄰右舍的關係;而28層高的廣慈社宅是高樓的、立體的、上下樓的關係。新港社區比較特殊的是,長久以來、是由幾百年傳統的農村聚落慢慢發展而來,所以我們在談社區生命共同體這個理念就比較強;至於廣慈社宅,基本上住民是來來去去的,比較像是移民社會,大家因緣際會住在一起。新港的經驗有一部分,我相信可以應用到廣慈社宅來,但是另一部分可能需要一些修改。另外,廣慈是政府投資協助中低收入可以安心居住的地方,政府由上而下的介入比較強;新港是從民間開始,由下往上比較強,所以,我大概從這幾個角度來跟大家來分享新港社會處方推動的經驗。

以「健康社區」為基礎的社會處方箋

如何在個人利用社會處方箋得到健康效果的同時,也可以增進整個社區的健康?我想這是新港經驗最重要的地方。為了個人可以得到健康的參與過程,我們可以在追求社區整體健康的目標下,設計各式各樣的、個人可以參與的社會處方箋內容,以累積成社區整體健康;另外,我們也因為參與社會處方活動,可以提升整個社區整體的健康,而發現生活的意義,這意義其實是有健康及治療的效果。也就是說,「健康台灣」需要有「健康社區」的基礎,而「健康社區」的基礎是建立在健康的「人」,而人怎麼才健康,我用WHO(聯合國衛生組織)的定義:有四個面向,包括身體、心、靈,還有一個很重要的是社會(social well-being )也就是指社會裡相互關心、良好互動的一個最佳狀態。我們現在的醫療,大部分還是在治療身、心、靈的健康問題,對social well-being 社會健康的部分,其實是視而未見,或是在醫院轉給社工師;我們講的社會處方,是要彌補這個不足,強調是要解決因社會因素所產生的各式各樣的健康議題。

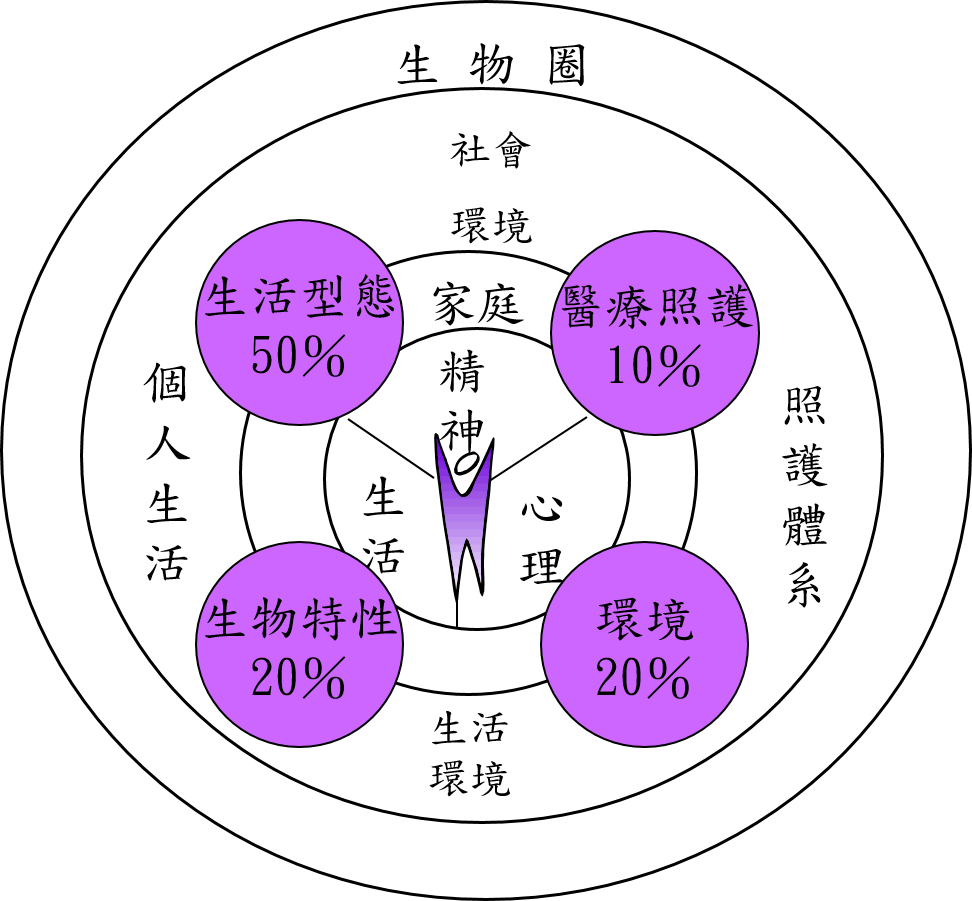

我用這張圖來跟大家說明,社會處方個人的療效跟社區整體健康的關係;大家可以看到,這是我引用1974年加拿大的衛生福利部長婁蘭德提出的 Lalonde report,他提到影響一群人健康最重要的因素包括生活型態,占五成的重要性;環境佔兩成;生物特性或所謂遺傳的部分佔兩成,這是一般社會工作者比較難介入的地方;最後一成是醫療照顧。生活型態其實是我們個人社會處方的主要內容,當然在參與環境改善(像綠色處方、森林的自然療癒、公共藝術參與、環境保護等)的過程,可以得到健康的效果。現在健保花費比率最高的醫療照顧的部分,其實對整體健康貢獻的比例最低,因為醫療照護的是已經不可逆的身體;比如說洗腎,每年耗費好幾百億的國家經費在幫忙洗腎的人,但對整體健康其實是沒有什麼幫助。由這個角度看來,社會處方很重要的目的是在預防及促進社會整體的健康,這樣的大方向是很重要,至於生活環境的健康,公共藝術的介入也很重要,今天剛好可以跟大家來分享、學習,在環境方面有關公共藝術的介入,以得到個人健康的意涵。接著我會進一步更深入探討社會處方如何應用在特別領域,如廣慈社宅或新港的獨居老人或貧富不均所造成的健康問題時,一些好的介入方法。

Bromley-by-Bow Centre(BBBC)

社會處方是從英國 BBBC 這個地方發展來的,它是英國倫敦東區一個落後的社區教堂。因為來作禮拜的人越來越少,八O年代就把這個地方轉為社區多元服務的中心,包括健康諮詢、創業/就業訓練、財務諮詢、藝術課程及創作展演等公共服務與志願組織結合的服務中心,發展成英國未來社區整合照顧的典範。BBBC的照顧模式,剛好可以解決英國公醫體系無法滿足醫療服務需求的困境,因為英國的基層醫療需求很多是社會因素所引起的(大約佔二成),光靠醫療沒有辦法完全來解決的這些健康問題,我們需要靠所謂NPI( Non-Pharmaceutical Intervention)這種非藥物的治療方法。這社會處方新的模式,在英國NHS國家公醫制度底下,發現具有相當的經濟效應,因此讓英國的NHS把它納入2019年的 Long-Term Plan 裡面很重要的一個部分。

根據英國社會處方的定義(voluntary community social enterprise VCSE)用中文來說,基本上它是一種社區性的、自願性的社區轉介(Community Referral)也是一種社會投資;是個人化(personalized)的、也是一個全人化(Holistic)的醫療。

● 婁蘭德報告中提到,影響一群人健康最重要的因素,包括生活型態、環境、生物特性與遺傳以及醫療照顧。

新港推動社會處方箋的緣起

新港的社會處方發展,其實早在英國當時開始社會處方概念的時候,我們就開始了。在1987年時,是我回鄉開業的第七年,這一年在台灣中南部流行大家樂,是一種賭博的遊戲,有贏有輸,當輸的時候就很容易產生身、心、靈的症狀,這個症狀我把它叫做大家樂症候群。碰到有這些症狀的患者,我有一個很大的感觸,像我這樣一位台大畢業的正式醫師,返鄉開業,到頭來卻只能「頭痛醫頭、腳痛醫腳」地症狀治療,沒有辦法根治;所以當時我決定走出我的診所,和鄉親找尋可以根治的方法;在引進雲門舞集的返鄉公演得到熱烈迴響後,雲門林懷民老師捐出演出費用,新港鄉親順勢成立新港文教基金會,希望可以幫忙這些大家樂患者,找到安身立命之所在;現在回想起來,邀請雲門舞集回新港表演,是新港的第一帖社會處方箋。

最近,我們從2019年新冠肺炎開始流行後,正式在新港推動社會處方箋;從1987到2019年,新港文教基金會及2005年我另外成立的嘉義縣扶緣服務協會,其中有八大工作內容,具有社會處方箋醫療的效果。比如說,藝術介入及環境保護是新港最重要的部分;大甲媽祖每年都到新港繞境進香,放了很多的鞭炮,污染整個土地,所製造垃圾可以淹到腳踝,為了幫助媽祖信徒有一個祭拜的整潔、莊嚴環境,號召了很多環保清潔的義工,隨香掃地,到現在這些義工每周在整理社區髒亂點作綠美化的事,為什麼他們可以做二、三十年?因為發現掃地對身、心、靈都有健康療效;我剛剛提到嘉義是農業縣,是全國老化最嚴重的一個縣,新港是其中一個鄉;我們老化嚴重,有很多的獨居老人,有各式各樣因為經濟的問題所造成的健康不平等,都需要我們額外照顧;這些關懷工作的本身,是有健康的療效;另外,終身學習像親子共讀、說故事的媽媽、老人或小孩的圖書巡迴車等也都有健康的療效;當然像國際交流、健康促進及促進社區產業發展各式各樣的社區活動,都有符合英國社會處方定義及相關內容。

新港之前具有社會處方箋健康功效的各種實際案例

① 隨香掃地、環保綠化

這是大甲媽祖繞境之後的隨香掃地,培養了一批義工,到現在每個禮拜都在清掃新港髒亂的角落;這件事帶來很多的健康的效果,比如說有一位參與者本身有退化性關節炎,出來掃地時覺得得到媽祖的許諾, 可以幫他對關節痛比較能夠忍耐。

② 寓教於樂

如引進非洲鼓帶長者與後段班孩子學習;引導學子舉辦主題展覽;找雲門的舞者吳義芳帶長者來跳生活舞蹈,我們發現不只是舞蹈節奏身心舒爽,更發現鍛煉長者的膝蓋及下肢的核心肌肉力量,讓他們比較不容易跌倒等等,後段班的孩子也在鼓樂的舞台上找回自己的信心,繼續回到正確的學習路上。

③ 弱勢關懷

這位溪北村的王阿伯,太太得了失智症,她是在成大醫院吃藥追蹤,有一天他的主治醫師白教授問了說,這位太太怎麼最近比較好,她,我們是到底給了她什麼樣的藥?我說沒有,她只是陪她的先生去送餐,然後在送餐的過程碰到很多的老朋友,互相聊天、懷舊,她失智的腦因此活化過來,送餐協助行動不便的長輩獲得感謝,那種成就感是有療效的;另一位志工也在送餐時得以暫時擺脫躁鬱的症狀。

④ 終身學習

親子共讀、別墅讀書會、行動圖書館、、等等終身學習,除了可以活化腦細胞的再生功能,另外,學習的內容可以跟參與者的生活經驗連接起來,除了跟書本知識連結,長輩、親子彼此之間也產生連結,這些連接網絡活化大腦發育及再生功能,因此可以產生許多健康的效果,例如孩子認知功能、人格成長、詞彙學習、社會互動、及減緩失智、、等等。

⑤ 1/2自然農場

這是基金會推動自然農法的地方,由張媽媽慢慢帶出來,因為她十幾年前罹患第四期食道癌,緩解之後醫師建議她要吃自然農場的食物,她就自己找一塊地持續在這邊耕種,現身說法,吸引二十幾位退休公教人員一起耕種,可以得到身、心、靈、社會四個面向整體的健康,土地也因此可以健康;張媽媽十幾年來,食道癌都沒有再復發過。

⑥ 健康促進志工

包括社區血壓站、社區健康補給站、、的志工等。我常常告訴這些志工們,志工服務除了被服務者感謝你,而有成就感外,更重要的是,當你告訴服務對象好好量血壓、注意運動、飲食,是可減少血壓升高時,在告訴別人其實也是在告訴你自己,彼此注意、相互關懷,是有很好的社會處方的療效。

⑦ 豐富媽祖信仰內容

基金會1987成立之後,隔年大甲媽祖繞境新港,我們觀察到信仰常民文化,一直存在燃放鞭炮及燒金紙燒愈多愈有保佑灼心態,而且輸人不輸陣;這樣的習俗並沒有因台灣社會進步而有所改善,所以,基金會從十多年前開始推動「新港四季風.平安來過冬」的傳統信仰活動;我們不放鞭炮,用傳統藝陣代替電子花車的吵鬧,同時,加上創新表演來吸引大家參與,這樣活動可以慢慢地持續十年以上,代表豐富傳統信仰的內容還是可以得到大眾的支持,並產生具體的療效!

⑧ 各式社區運動性社團

這麼多的社區運動性社團在參與鍛練的過程是有健康的療效的,但是,最重要的是,怎麼讓這個參與可以內化成生活習慣的一部分;如果一個禮拜只出來一次,或只初一、十五才出來,一曝十寒其實是沒什麼健康效果的;我想到如果能把這些運動轉化為營造健康社區的一部份,一群人運動時,不只運動也關心環境,同時因為整理好環境而吸引更多人出來一起運動,這就是個人得到健康的同時,累積成社區整體的健康,而健康的社區可幫助更多人得到健康的道理。

反思疫情下的板頭村千歲團 & 新港素園

在2020年新冠肺炎流行的時候,給了我們一個很重要的教訓。這批板頭村長輩我們稱之千歲團,年齡加起來超過一千歲;那時國藝會給我們一個銀齡跨域說演故事劇場的計畫,我們就帶著這些長輩,在新冠肺炎的時期,聘請楊美英及薛美華二位老師,一起來訓練這批沒有劇場經驗、甚至不認識字的長輩,一起來說演他們自己多年保存老物件所蘊含的生命故事,這些故事都有很深刻的生命體驗 ;這些老物件有已經過世先生留下來的共用茶杯、60年前結婚時的新娘衣、家族老照片等等,對參與人來說都有很強的生命震撼;像團長杜村長手上的瓦片,每次說起都會流淚,因為,她小時候家庭生活困苦,父母要到磚廠來燒磚、瓦,過年時,父母親還在磚廠工作,孩子盼著盼著、直到很晚才回來準備年夜飯、分紅包、、她每次拿出瓦片提到這段過去,眼睛就紅了。這樣的生命故事,透過物件、老照片,甚至繪本,我們把這些故事轉換成千歲團演出的內容,到各村巡廻,疫情期間,千歲團的長輩,就是在每人生命故事的歡笑及淚水中,心靈有所寄託,共同度過疫情的憂慮及恐慌。

對照素園的長輩們,年齡平均也83歲,當時因為新冠肺炎社區流行,衛生局規定長輩不能出來,需在家隔離,六個月之後,他們普遍的體重下降,動態平衡力量檢測減少,而且,不幸的有兩位長輩過世。這樣疫情期間,有沒有參與藝術介入的活動,對長輩健康的影響,就很清礎。這是新港正式開始推動社會處方箋的最大理由。

我們檢討1987年來基金會的工作,之所以會產生健康療效的機轉,不僅僅活動參與而已,有下列一些機轉:一)夢想實現的過程;二)健康生活習慣的養成,一群人共同參與可以分享、提醒,促成健康生活習慣的養成;三)我們不斷在社區裡面累積健康資本,最後可由生活在社區裡的人得到健康的療效;四)我們可以透過社會處方建立各種聯結,包括參與人的相互聯結,我們可以互為主體(intersubjectivity),虛實整合,我們用愛出發,用心來鼓勵,聯結已經聯結的對象,共同創造有愛的感覺的非親屬的一家人,而產生各種健康的療效;五)我們鼓勵「老有所用」、「天生活才必有用」,因為素園是照顧所有社區需要被照顧的,包括發展遲緩小孩、身心障礙者、及老人,大家有一個可以被看見、感受到「用」的舞臺,那因為「有用」,所以人生有了意義,而這意義就是療效的來源。

以「健康社區」為主體的社會處方箋「新港模式」

我想用這一張圖來解釋「社會處方」「健康社區生活共同體」以及「共生社區」間彼此的關係;推動社會處方最終的目的是讓我們社區變成一個共生社區;之前在1999年我們推動社區健康營造,有兩套的模式,包括「學習行動」及「空間行為」,現在,我們又加了「社會處方」這個參與模式,來解決社區中健康難題,提供給廣慈社區參考。

這是新港推動社會處方箋的模式,基本上我們是一個以「社區醫師」為主體,負責診斷、治療、追蹤、評估、針對因為各式社會問題(像退休、孤單、經濟弱勢等)推薦各式各樣的社會處方,到基金會、扶緣服務協會、素園等,參加新港已經有的各式各樣健康療效的活動;我們強調要有醫師確定的診斷的基礎,要有証據的確實療效,至於治療不好的、病情惡化的必須適當轉介,不能像我們現在的營養食品,跨大成什麼病都可治;我們希望可以清楚瞭解,這些處方箋效果是在哪裡?對哪些病?哪些人?在什麼時候?什麼場合?特別有效;另外,那我們也跟中正大學長者人權門診合作,關心失智、失能者的權益保障。

新港素園

這個區域2003年之前是我媽媽的種菜的地方,她在2012年以98 歲高齡過世,先借給基金會做綠園,2019年成立素園,2022 年成立素園姊妹店。它大概有四百坪左右,有室內、室外活動的空間,後面有一個菜園。我們成立過程是大家出錢出力,跟每一個人都有關係的。我們照顧社區內需要被照顧的老人、失智、失能及身心障礙者,甚至有時包括我們工作人員的小孩,我們跟一般長照C據點,以照顧亞健康為主不一樣,是照顧真的有疾病、有後遺症的對象;另外我們也照顧這些外籍看護工,他們在臺灣目前長照體系中是最需要被關心及照顧的一群人;長輩在這裡上課的時候,提供場地給他們休息,也幫他們開一些課程,提升照護的水準;我們剛剛有提到天生我材必有用,對身心障礙者、失能失智的高齡者,都希望在素園找到她們的角色,這個氛圍本身可以得到健康的療效;另外最重要的原則就是安全、不傷害;這裡面沒有明確區分彼此的身份,可能是照顧者、也可能是跟被照顧者,都是同樣一個人,我們用非親屬關係的愛的一家人來彼此陪伴,相互關懷。

為了要做好這些事情,我們需要很多團體資源的整合,像新港誼義工、嘉義縣理髮工會、園藝治療學會、另類療法團體、長庚科技大學、新港文教基金會、中華職棒、台大雲林分院、新港藝術高中、慈濟醫院、中正大學長者人權門診、嘉義縣邑米社大、、等等。那我們每個禮拜都要討論個案,特別我們很怕這些個案為什麼沒有來,原因是什麼?我們必須瞭解,是不是有其他的問題發生,然後可以即時追蹤;也就是說我們的服務不只是在素園而已,而是希望能夠擴展到他的家裡面,找到原因,即時解決!

這裡提出幾個案例給大家說明,這個是一個101歲的洪爺爺, 五年前他的太太過世後獨居在家;台灣通常是男的先過世女的獨居,但如果是相反的話,男的一年裡過世的機會非常的高;這位洪爺爺很幸運的是他有一個很好的外籍看護Ulmi,每天推他到素園來上課;洪爺爺的聽力不好,跟別人互動不多,他是受日本教育,日本客人來可以跟他們用日語打幾聲呼相招呼,在素園最喜歡的就是唱歌,活到101歲,過世前一天還來素園上課,看不出有什麼異常,隔天早上起來,大小便後清洗完畢,突然攤坐在馬桶上,然後,很自然的圓滿地離開人世,也就是說,素園的氛圍幫忙他走到人生的最後一天;其他像有嚴重糖尿病及失智症的吳老師、喜歡唱歌的101歲的爺爺、曾經參加八二三炮戰的三寶爺爺……等。素園照顧的原則是,收的每一個個案,我們盡量陪伴到人生最後一天,五年來,大概有14位長輩從素園畢業。

結論

1. 解決「社區中既存影響健康的非醫療因素」是社會處方箋推動的重要目的,這些因素會造成醫療的不平等,像經濟弱勢、種族或性別先天的不平等、環境、文化、生活習性…。

2. 社會處方箋要有療效,需建立在永續發展的基礎上,換句話說,不能說只參觀一次博物館、美術館等就能治癒您的恐慌或憂慮,參觀博物館必須可以轉換成日常生活的一部份,長久累積後才會有醫療的效果。

3. 社會處方箋若可以讓需求者一起設計、產出,愈早給,其療效會更好,這是英國注重連結社會處方箋到需求者所生活的社區的原因。

4. 相關人員包括社區醫師、link-worker、navigator 等的訓練,了解那些人?那些病?在什麼時候?什麼地方?開出那些社會處方箋較有效?

5. 台灣若沒有政府政策提出及資源投入,以及百姓觀念改變,推動社會處方箋幾乎不可能!

-2025.02.09 廣慈社宅公共藝術/我們在家成果論壇

-

講者介紹/陳錦煌

新港文教基金會創辦人、前任董事長。1987年,創辦新港文教基金會。2000年,被延攬入閣擔任政務委員,2003年內閣改組, 他重返新港,成立照顧新住民、身障者與老人的扶緣協會。2012年重任新港文教基金會董事長,2018年卸任。投身社區營造工作超過30年。

-