展期:2023/08/19-09/23

【藝術家創作論述】

《回到那座山》由牛俊強、李瓊蝶一起主持,和十一位學員一起完成,是一個重新思考「老化」的工作坊。台灣在近世七十年,經歷戒嚴、經濟快速成長、民主化等不同時期,個人必須跟隨著快速的腳步,加上當時社會觀念上仍有很多對於各種身份的界定,個人的內在意識被國家、族群、社會乃到家庭層層的集體意識給框架著。大部分的人在人生中替他人、家庭到社會付出,但卻沒有好好回頭瞭解和接近自己。身體漸漸老化過程,機能的退化,讓自己覺得更沒有機會為自己發聲,而這些記憶下的感受情緒就以病痛的方式顯現出來。

台灣現代化時期的實務主義,對硬體(有形的、生產的、量化的)的關注勝於軟體(無形的、創造的、個體的)。這個觀念延續至今。因此我們社會在「高齡議題」的討論,關注的面向幾乎人口變化[1]、生產力、老化與疾病等,而沒有看到我們在老化過程,心理與意識的進程與變化。「老化」在我們目前的集體意識裡,也連結了「無創造力」,無創造力在集體潛意識中等同死亡。於是我們社會就處在一種隱性對死亡的焦慮裡。

此工作坊的學員為年齡為60歲以上,1960前出生,就是在前述社會背景下出生成長的一群人。藉由描繪與扮演彼此的來生,理解自己,成為新的社群,並轉化對老化等同死亡的恐懼。

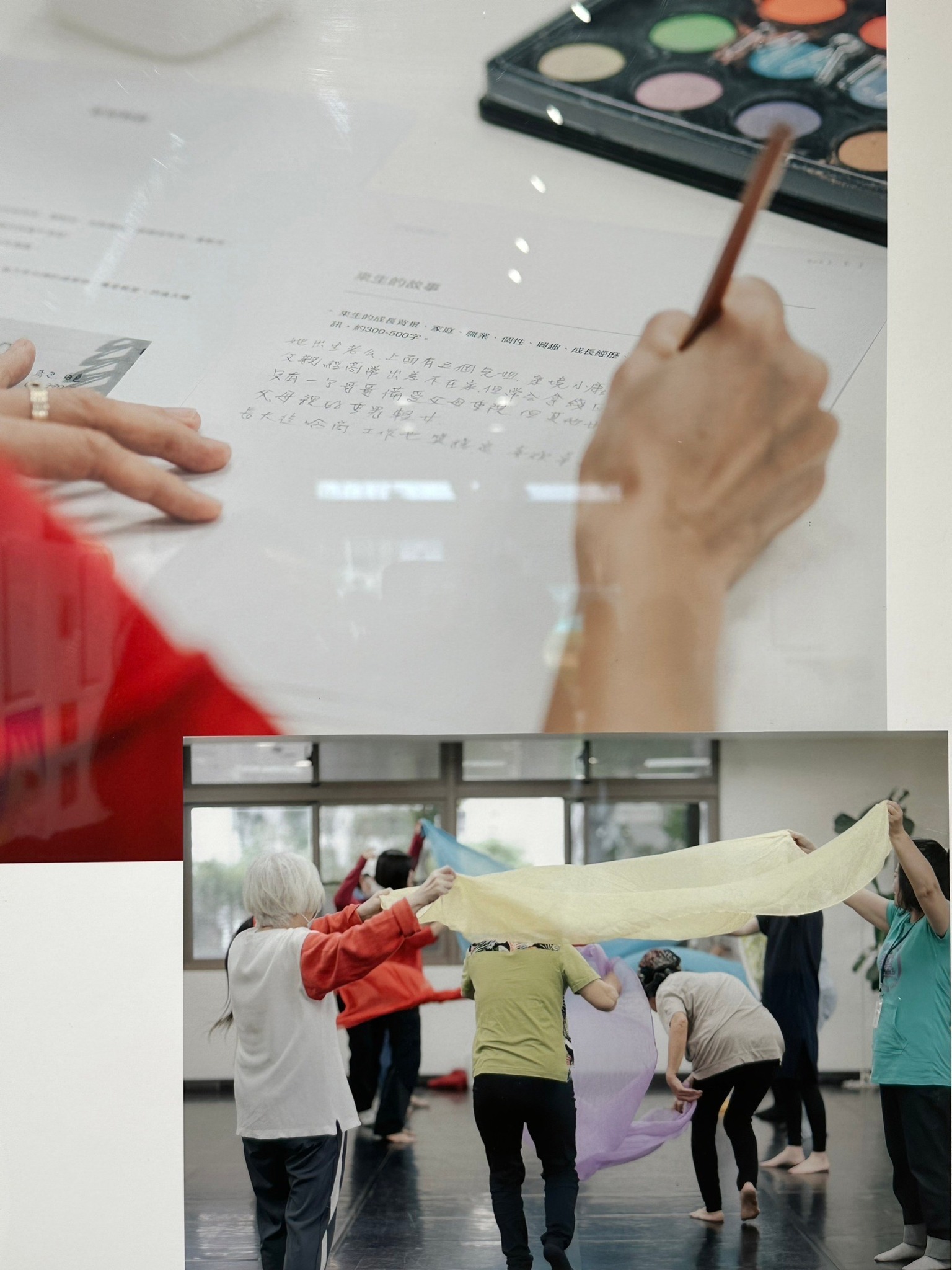

身與心為一體,藉由開展自己的身體,能更深入的提取自己的內在。李瓊蝶老師帶領學員,感受自己的身體,做身心地覺察。身體像一塊材質,感覺他的溫度、厚度、重量,試著與身體對話。感受打開後便觀察到自己更細微的變化:身體的老化不是只有衰退,而是緩慢而流動著。瓊蝶老師也設計了許多互動的橋段,讓學員去意識到自己在日常關係中扮演的角色位置,也讓同學彼此之間的交流更自然親密。

牛俊強透過冥想、敘述引導,讓學員將自己對來生的想像,變成具體的畫面和文字。每一個人在建構自己的來生時,同時也會收到另一個學員的來生故事。學員必須揣摩自己收到的故事,扮成對方的「來生」,寫信給這位學員,在六堂課之中,進行跨時空的對話,最後以讀劇會的方式呈現。「轉世」、「來生」是東方信仰對生死核心的概念。在死亡之後,有另一個世界延續。前世是我們以當下投射過去,來生則是以當下投射未來。在這個共創工作坊中,希望將個人意識轉化,從死亡恐懼的集體意識背後解放出來。我們對來生投射裡,會有未完成的遺憾、想延續的關係,也可能是未曾說出口的幻想、壓抑的情感。這樣的想像與扮演,學員創造的能力被激發出來,死亡的陰影就會被轉化。彼此互動中,也會形成一個新的群己關係。

在這個工作坊之下,藉由身體的探索覺察,與看見自己對未來的想像,我們可以接受自己此時的樣貌,並且陪伴自己。希望無論是哪一個世代,都能重新思考高齡背後,除了死亡,應該還有別的的意義。到了遲暮之年,也許對一些事情已經豁達,但也需要回過頭來接近自己。這也讓我想到理想長照機構,不只是在肉體上照顧,也是精神的安頓之所:一個讓我們重新審視生命、同時也給予高齡者同理與支持自己的力量之處。如山那樣處於天地間,如靈魂最終的歸處 。

[1] 根據我國內政部的資料統計,台灣將於2025年進入超高齡社會(老年人口占比大於 20%,4人中有1人為65歲)。

進駐藝術家:牛俊強

工作坊導師:牛俊強、李瓊蝶

工作坊助理:丘琬雲、梁語倢

參與學員|王宇嫻、李麗珍、李淑娟、呂素華、林克莉、胡惠珍、施浣心、張瑀庭、郭婷婷、鄭素娟、劉玉霞(按筆畫順序排列)

紀錄片導演:丁肇輝

紀錄片攝影:丁肇輝、王艾如

平面攝影:楊東霖

計畫執行:梁語倢

展覽助理:王昱惟

平面設計:王昱惟

協力:馬慕恩、黃科維

感謝:房彥文、黃竑嘉、蘇于真