廣慈博愛社宅公共藝術策展,要在台北市信義區地方推動社會處方箋;在計畫研究階段,策展團隊拜訪多位關注共生社區的先行者與專家夥伴,希望汲取各方經驗,學習與應用。

台北醫學大學(北醫)自2020年開始,藉著大學社會責任(USR)實踐計畫的機會,進行縝密規劃,並於2022年初開設了社會處方箋課程,目前課程正如火如荼展開。這堂課隸屬於該校USR整體規劃下的「智齡質感生活聚落示範計畫」,由北醫跨領域學院主導。

跨領域學院自2018年成立,以培養具廣度的生醫人才為學院宗旨,希望在本科系之外,拓展學生的知識廣度。本次採訪對象即是北醫跨領域學院的執行長吳明錡,同時,也是這次計畫的總計畫共同主持人。

我們想知道,吳執行長長期參與社區事務,從學院整體的發展方向來看,為何選擇以社會處方箋作為大學與社區合作的重要策略;以及他如何以教育工作者的角度,有系統地引領學生從無到有,與社區共創這項新興服務。

● 北醫的社會參與

吳明錡執行長首先談起計畫的起始點。最早因社會住宅興起,北醫與其附設醫院(北醫附醫)作為地方的醫療與教育專業,希望透過服務串接社區,因而衍生這次社會處方箋計畫。

執行長所說的社會住宅,是與北醫同位於信義區景勤里的「六張犁社會住宅」,預計在2023年完工。眼見城市新聚落即將誕生,怎麼在社宅與鄰近原有的社區之間,創造新舊社群都需要的服務,便成了北醫跨領域學院擬定USR計畫時,所思考的重點。

北醫擅長急性醫療,但從長期的在地觀察,發現急性醫療以外,尚有許多可以深入服務社區之處。隨著高齡化現象持續攀升,除了透過北醫附醫的巡迴醫療、居家醫療、社區動力站等社區服務貼近地方,仍希望加強更多元跨領域的在地照顧。吳執行長表示,健康的定義須要重新翻轉,過去認為沒生病才是健康,現在的觀念,則是要時時刻刻在生活各處都能注重健康。

有鑑於此,北醫參考國外內外的經驗,發展社會處方箋的想法。所謂的社會處方,並不是一個新的概念,但實際落地實踐的案例不多。社會處方箋以多元創新的非藥物輔助治療為號召,以醫療體系為基礎向外伸展觸角,建議患者從事運動、觀展、學習等日常活動,多多接觸社區在地資源。在急性醫治之前,從生活中做足預防與健康促進,這與北醫的醫療遠景不謀而合。 因此,自2022年初開始,北醫跨領域學院與區公所、信義健康服務中心、信義運動中心、社區大學、社區廚房等夥伴,以一學期的跨領域課程,從大學端啟動社會處方箋行動,引導學生從個案評估、處方開立、執行、紀錄個案改變狀況,逐步和社區夥伴共同深入探討社會處方在信義區落地實踐的可能性。執行長預期,社會處方箋將帶動的不只是個人社交上的歸屬與認同,更會牽動廣大社會影響力。

吳執行長分享,北醫從這次社會處方箋子計畫立下三大目標。而每一目標,都有相對應的行動,正按部就班進行著。

● 醫學與教育雙管齊下 系統化培育人才

北醫從辦學責任出發,第一項目標便是教學模式的建立,作為往後人才培育系統。社會處方箋概念在台灣,尚無一定的運作準則,因此北醫以建立運作模式為首要考量,先以一學期的課程在社區中試水溫,未來將持續發展。這學期課堂規模不大,共13位學生修課,學生們依循三個單元,一步步從摸索到實踐。

第一單元著重社會處方箋的基本概念,同學須認識社會處方箋的定義、處方內容,以及患者使用處方前的評估基準。目前北醫已設定一套社會處方開立流程,與北醫附醫配合;有意加入社會處方箋計畫的民眾,醫生會為參與計畫的患者評估,該開立什麼樣的處方。

依循醫學專業,北醫仍以醫療上的身體檢查為基礎,建立評估的參考依據和原則。評估包含了成人健康檢查、極早期失智症篩檢、長者衰弱量表、高齡者體適能、老人周全性評估等多種工具,要從多角度瞭解病患的身心狀態。同時,教學團隊也指導學生使用這些評估工具,學習判讀評估結果。

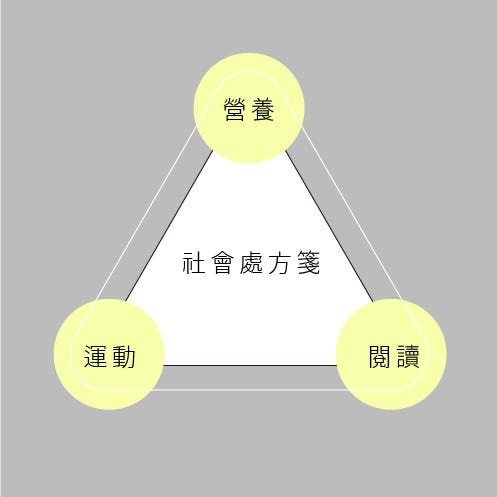

在這些評估的客觀基礎下,醫師會進一步建議選用處方內容。這次北醫採用了營養、運動與閱讀三種處方。吳執行長分享,北醫另外也與社區大學合作,希望患者透過學習與社交,思考新的生活目標。

課前,教學團隊已先找齊6位受試者做前導試驗,供學生初步觀摩與學習;到了第二單元,同學們便要走向社區實作演練,陪伴個案進入社區場域使用處方,進行後續的追蹤與評估。而這項重要的環節,是過去其他台灣社會處方箋尚無前例的。

吳執行長分享,後續的追蹤可依醫學與教學分成兩面向:醫學上,為了觀察個案的社交狀態變化,計畫採用俗稱語言計步器的LENA(Language ENvironment Analysis),以科學性方法評量;教學面,則希望同學觀察服務裡的社會分工情況,以及個案使用過程,回饋到團隊討論未來如何修正精進。

n 導入服務設計思維

吳執行長相當重視個案的使用體驗,因此,觀察社會處方箋服務的每一個環節,從中分析優缺點進而改良,也是學生的學習範疇。在最後單元,同學們須彙整這學期觀察到的社會處方箋的潛力與限制,在報告中呈現,提供作計畫未來修正調整的參考。

舉例來說,運動中心等提供處方的場域,會不會離案家太遠?從案家到門診,得使用哪些交通工具?吳執行長認為,服務要做得完備,須設身處地從使用者角度設想。

目前,計畫為使用社會處方箋的參與者補貼些許費用,希望在計畫之初降低參與門檻,鼓勵個案持續參與。但在服務過程中,難免遇到參與中斷的情況。執行長鼓勵同學,不必灰心:「哪位長輩為什麼來參加、為什麼不繼續來,又或是介紹了什麼朋友一起,這些都是重要的觀察點。」時時刻刻打開觀察視野,紀錄並了解過程中的誘因與阻力,是讓計畫在未來持續的重要方法。

北醫也期望將這套社會處方箋運作模式,能從信義區,逐步擴散到其他都市、偏鄉甚至離島地區,針對各種不同地區,比對差異,進而調整與變通。目前,北醫已計劃在一學期的訓練結束後,與部分學生帶著社會處方箋前往澎湖。

● 多方合作 鞏固社區網絡

從零到有建立社會處方,單憑北醫還不夠,社區的加入至關重要。「一般而言,社區習慣以學校、醫院為尊,把機構視為知識高位。但良好的社區不該過度依賴傳統意義上的『專家』。」也因此,讓學校、醫院、社區之間建立夥伴關係,則成為計畫的第二目標。吳執行長提出,社區資源網絡要因應社會處方箋計畫轉型,並相互串連。

●讓日常成為處方:社區資源轉型

什麼樣的社區資源可以成為處方?吳執行長將社區資源比做藥物,目前稱得上藥物、能有適切療效的社區資源不夠多,因此,需要開發或轉型社區資源。

吳執行長分析,建構處方可以區分成三步驟。首先社區資源須要轉型,依照不同族群的需求,微調服務;再者,醫事單位得對社區資源瞭若指掌,才能為患者開立合適的處方;最後步驟是各個處方之間的搭配。現今,台灣已嘗試的社會處方箋開立模式仍舊以單點、單一處方為主,如何讓社區裡的每種處方因應個案的健康狀況相互配合,是下一步進階目標。

●共享合作:社區資源相互串連

除了推動社區資源轉型,執行長也期望,每個社區場域之間能相互串連。以食物資源的在地化為例,若商場販售社區廚房所做的餐點,一方面,市場有了穩定的供貨來源,另一方面,社區廚房也有了服務的機會。這樣資源分配的循環流動,也可以用於處方箋上。當社福機構需要為服務個案辦活動,便從社區大學引介老師來帶課程,在社區裡營造雙贏。吳執行長坦言,社區要連結成共享、互助的網絡並不容易,需要的是長時間的社會氛圍改善。

吳執行認為,合作的開端始於共享。若具備合作共識,便要有業務、預算相互整合的準備,否則只是紙上談兵。執行長也提醒,相互串連的互信夥伴關係,還有一項關鍵基礎,即是尊重彼此專業。在互信的基礎下合作,方能讓每項專業發揮到極致,織就好的社會網絡。

● 傳承知識與地方經驗

當課程架構、合作模式準備好,北醫還為自己設下最後的目標,希望把此次在信義區開展社會處方箋的經驗,與其他志同道合、有意開展社會處方箋的夥伴交流。

吳執行長認為,比起宣揚哪位個案因為社會處方箋,改善什麼病痛,實踐經驗所累積的Know How,才是向外分享的重點。「知識不應該鎖在校園裡。要打開公共性,城市才會一起進步。」現今雖未見立即成效,但哪些地方有難處、哪些步驟該如何進行、醫院之間如何相互轉診等等,這些北醫走過的路徑,能夠貢獻給下一次社會處方箋的實作對象參考,讓大家少走許多冤枉路。

● 找到社區裡好玩的事

訪談尾聲,針對社會處方箋所帶來的社區改變,執行長許下願景,希望大家都能在社區裡享受好的生活、挖掘好玩的事。「當你發現社區裡有這麼多豐富的資源,你可以讓生活過得好玩一點。」現代都市生活下,如何在緊湊生活中獲得放鬆,成了許多人的共同追求。透過處方箋的篩選,民眾可以快速找到社區裡有益身心、有興趣的事物,同時,也跟所居住的社區環境連結在一起。

現下,北醫社會處方箋團隊正積極打通信義區六張犁一帶,希望社會處方箋所帶來的趣味,能在城市蔓延開來。北醫從信義區景勤里做開端,從零到一摸索、累積經驗。起步總是辛苦,吳執行長帶著團隊以穩健務實的腳步,讓社會處方箋從浪漫的理想,轉為理性行動,逐步向前。席間,吳執行長也對我們將開啟社會處方箋計畫一事感到開心;我們從吳執行長充滿正能量的經驗談與理想,備受啟發,還要讓這份能量,帶到廣慈社宅公共藝術策展之中。